我的家,住在沅水上游的牂牁(牂牁读若“壮可”)江上。

“牂牁”是什么啊?

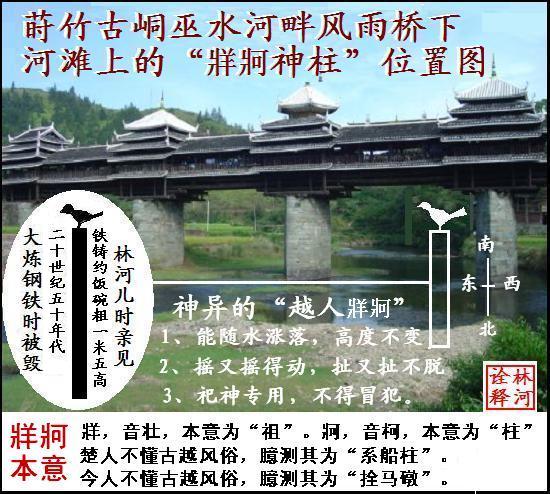

“牂牁”是我家乡巫水河滩上的一根铁柱子。

江滩上的这一根铁柱子为什么要叫“牂牁”啊?

有人说:“牂牁”是用来系船的“系船柱”。

“系船柱”为什么要叫“牂牁”呢?

“从古以来,老辈子都是这么说的”。等我长大以后,才懂得说这话的人,他的证据是中国的古书。如《华阳国志,南中志》云:“楚顷襄王遣将军庄蹻泝沅水出且兰以伐夜郎,植牂柯,系船於是。且兰既克,夜郎又降,而秦夺楚黔中地,无路得反,遂留王滇池。蹻,楚庄王苗裔也。以牂柯系船,因名且兰为牂柯国。”

但是,我的家乡江狭水浅,从来行不得船,我们祖祖辈辈连船影子都没见过,哪用得着“系船柱”呀?

有人说:它是用来掏马的“掏马桩”。说这话的人,根据的依然是上面的那些记载,不过是多了一个心眼。他知道莳竹古峒的牂牁江行不得船,便把“拴船柱”改为“掏马桩”了。

但是,我的家乡山高路狭,也行不得马。我小时候只见过一次马,那是一位富绅从山外带进来耍威风的。有一次过一条山间小路,由于马肚子太大,被转湾处的大石头挤下了万丈深渊,活马摔成了死马。从此以后,直到我离开家乡,就没有见过马了。既然连马都难得一见,又怎么会有“掏马桩”呢?

问母亲,母亲说:“别听他们乱说。这是我们飞山杨家古代一位女英雄留传下的故事,他们都不是飞山杨姓的后代,哪里会知道啊”。于是,母亲便向我讲起了她“飞山杨家”流传了千百年的故事。

这个故事,便是飞山古峒杨家每年“四月八,接姑娘”的故事。

原来,我们都是中国大西南古代“飞山蛮族”首领杨老令公的后代。这位杨老令公人称“再思公”,是唐朝人。残唐五代时,曾经做过五溪蛮地区“飞山十峒”的大首领。他有十个儿子,分掌真良、罗蒙、罗岩等飞山十峒,人称“十峒首领”,地域包括了湘、黔、桂三省相邻的许多地区。还有两个儿子,一个被朝廷调到了洞庭湖西北部镇守澧州,一个被调到了山西镇守太原,这就是历史上著名的抗金英雄杨业老令公的先祖。

飞山杨姓传下来一个古俗,在每年的四月八这一天,方圆百里所有的飞山杨姓,都要把嫁到外面去的姑娘接回来,共同唱歌。共同跳舞,共同做“乌米饭”,共同吃“乌米饭”,热热闹闹地过“乌饭节”。

飞山杨家的这个习俗,相传是是纪念古代一位飞山峒蛮女英雄杨黎娘(中国的许多民族都有这个传说,如畲族传说是纪念一位姓兰的民族英雄)的。

传说,黎娘的哥哥因为反抗官府欺压,起义造反,被官府抓住,关进了广西柳州内罗城的大牢里,准备秋后处斩。他的妹妹黎娘(又有利娘、宜娘、杨八妹等许多称呼),为了救出兄长,去内罗城探监,问阿哥昔日的神力还在吗,阿哥说:由于双脚被钉上了连着十八斤重大铁球的铁镣,牢饭往往被别的囚犯抢去了,从来都没有吃饱过,已经饿得没有力气了。如果能吃上一餐家乡杨峒的乌米饭。力气就会恢复。

黎娘对阿哥说:“这个事情好办。我回去马上就做来,等你吃饱饭,我们就背靠背地反出内罗城,杀死狗贪官,为普天下的老百姓报仇!”于是,黎娘就连忙回家乡做乌米饭去了。

这“杨峒乌米饭”吃了些有什么神力呢?原来,溪峒杨姓氏族的山林里,生长有一种叫“杨峒木”的小树,采它的叶子捣汁,掺在家乡特产的“峒禾糯”中煮饭,能煮出一种乌油黑亮的“乌米饭”来,这种饭不但香甜可口,还有轻身、健体、耐饥、去风湿、添力气等功效。吃一餐顶得上吃十餐。溪峒人常用来做祭祖宗的祭品、走远路的“干粮”以及各种节日的礼品。

相传在古代,要想加大“杨峒叶”的药效,就必须由众家姊妹围绕着“杨峒树”唱歌跳舞,一边跳,一边脱下衣裙,给杨峒木披红挂彩。要脱得全身一丝不挂,将众姊妹的精气灵气,全都添注到杨峒木的身上,杨峒叶才能产生它的最大功效。黎娘救兄心切,为了加大杨峒叶的神奇功能,回家后,便邀齐了所有杨家的同庚姊妹,来到杨峒树下,虔诚地唱歌,虔诚地跳舞,虔诚地脱下自己的衣裙给杨峒木披红挂彩,增添神力,生姊妹们怕神力增添得还不够,她们便光着身子反复地跳,直跳到大家都精疲力竭了。这才虔诚地请下杨峒树叶,拿回家去做“乌米饭”。

黎娘做好乌米饭,去给哥哥探监时,她将两把惯用的柳叶刀藏在箩筐底层,上层盖满了乌米饭,牢头从来瞧不起这些南方蛮子,见到这些黑糊糊的乌米饭,闻都不愿意闻,就让黎娘挑过去了。那些囚犯也没有见过,都怕吃得。黎娘才得侍候哥哥饱饱地吃了一顿。哥哥吃了果然力大无比,立刻挣断了铁锁链。兄妹俩从箩筐底层抽出柳叶刀,背靠背地杀出了牢门,冲上了城头。黎娘在城头上往外面射出了一支响箭,埋伏在各处的人马见到信号,都一齐杀将过来,杀得官兵大败而逃。

传说黎娘射出的响箭,从广西内罗城射出来,穿过了桂林,将桂林的一座大石山射穿了一个圆洞,这就是今日桂林的“穿山”。这箭又一直往前飞,一飞飞到千里之外的莳竹古峒,最后落在了莳竹古峒的江滩上,穿进岩石,立在那儿不动了。这就是我们今日见到的“牂牁铁柱”了。

这个故事只能当作作荒诞不经的神话听,并不能解答那根铁柱子的真实身份。但是,千百年来,这个故事极大地影响了莳竹古峒飞山蛮族杨姓的风俗。

吃乌米饭是中国南方相当普遍的风俗,说法各有不同。但是,乌饭叶又称为“杨峒木”,别的地方都不知道“杨峒”在哪里?只有飞山蛮地区有“杨峒”这个地名,别的地方,也没有“四月八,接姑娘”的风俗,说它始于“飞山峒杨姓”,似乎又有一点道理。

至于江滩上的铁柱为什么要叫“牂牁”,许多人都说不清楚。但是,我的一个当巫师的舅公公却说得清楚。他说:这就是“祭老祖婆”时,我们巫师手中一定要拿的那根“子孙棍”嘛。

什么是“子孙棍”呢?

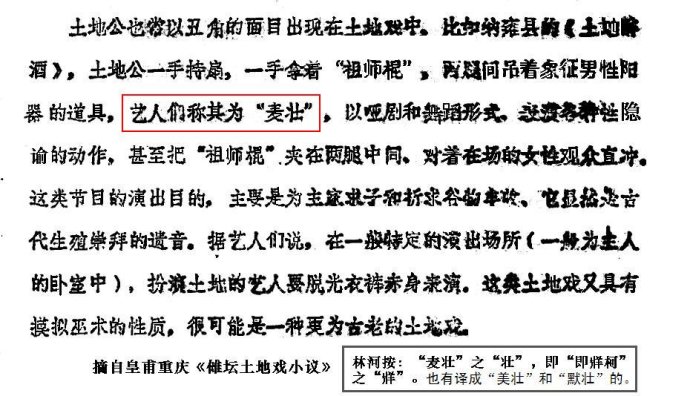

原来,飞山蛮杨姓在祭祖时,巫师的手上都要拿着一根竹子做的小“牂牁”,围绕着这“大牂牁”拜祭。这根手上拿的小“牂牁”,现在,汉族的巫师都已经改称为“祖龙杖”或“子孙棍”了。

祭祖时,有些节目是必不可少的。那就祈求“五谷丰登”和“人丁兴旺”。在祈求“人丁兴旺”时,巫师必须将“子孙棍”夹在胯下,用它来钻女人的屁股,被钻的妇女还要跷起屁股,用笑脸来迎接,不许生气。平时,也常有没有子裔的妇女,

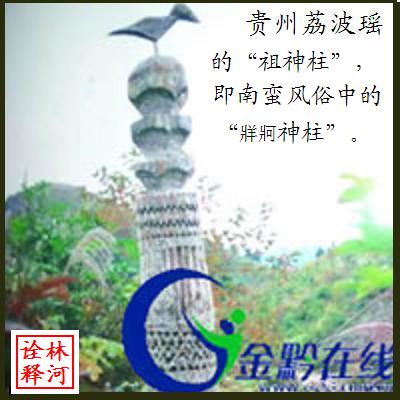

林河小时还见过那“箭杆”,约有一米多高,碗口粗细,据林河的堂姐说:原来顶端还有一只立鸟。但已经被一些好事之徒敲掉了。

林河小时也见过巫师用“祖龙杖”钻妇女屁股的事,长大后也见过。不过,不说钻屁股了,已改称为“装疯子”,装扮成“疯子”的巫师还是照样将“祖龙杖”骑在胯下去钻女人的屁股,女人们被钻得东躲西藏,笑声不断。因为传说被巫师钻到了屁股的女人,神就会赐给她一位聪明伶俐的好儿子。因此谁都乐意被巫师的“祖龙杖” 钻到屁股。

林河最最感到古怪的是那铁铸的柱子,竟然可以摇动,但不管你怎样去摇它,却怎么也拔它不出来,它还能够随水升降,不管洪水的大小,总只有那样高。大概是运用了“浮沉子”的科学原理吧?这么摇摇晃晃的柱子,又怎么能够系船呢?

几十年后他研究民俗学,才知道那根能够随水涨落的铁柱子,叫“牂牁神柱”。今人不懂“牂牁”为何物,“牂”字往往被写成了“壮”字。有“美壮”、“默壮”、“麦壮”等译称,美和默即汉语中的“妹”字。“美牂”即妹妹的“牂”。

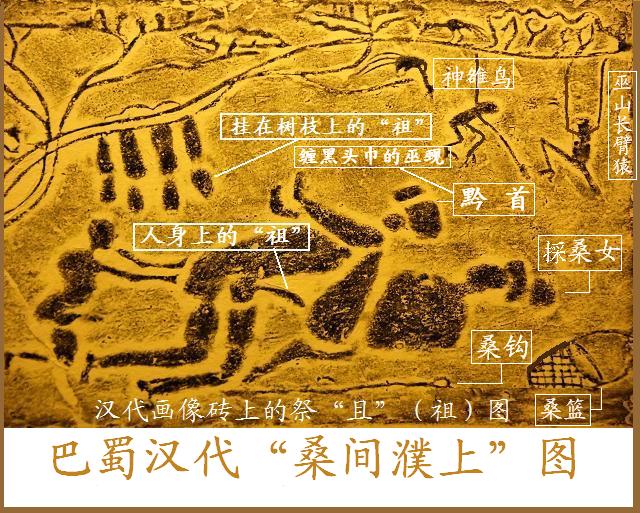

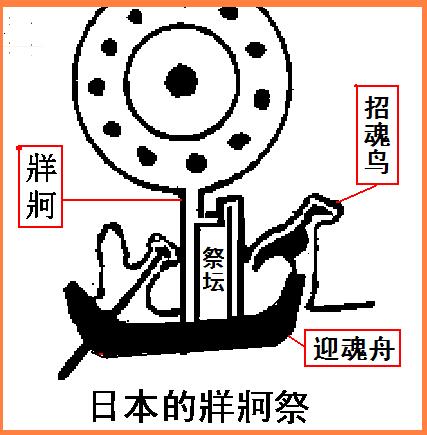

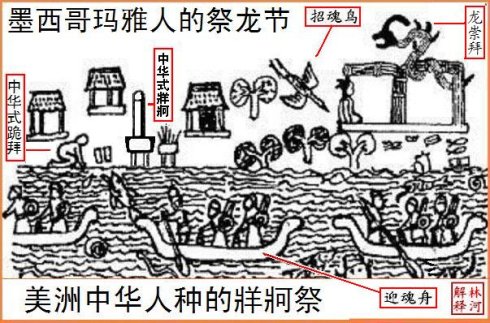

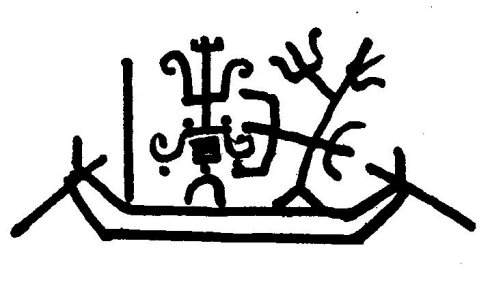

这种“牂牁神柱”在考古学上被称为“且”,甲骨文的“且”,即今日的“祖”字。有“石祖”、“木祖”、“陶祖”、“玉祖”、“铜祖”、“铁祖”等种类。在汉代以前的古遗址中经常能够发现。

到了汉代以后,由于儒家文化的封建意识日益深入人心,“生殖崇拜”这一古俗才逐渐被人所遗忘。许多人都不知其来历了。“牂牁”不只是莳竹古峒有,整个南蛮(即百濮、百越等南方民族)都有。国外也有。由于兴行于“百越之地”古书上才有“越王牂牁”之语。“牂牁”上的立鸟(古音读屌),既象征着南方民族所崇拜的“阳鸟”(太阳鸟),也是男根的另类称呼。至今,在大西南,依然还是把男根称作“屌屌”呢。《水浒传》中的粗人李逵,动不动就说:“你这鸟人”,这“鸟”字的,也是要读“屌”的,有些无文化的艺人,在演戏时往往将“屌人”读作“鸟人”,那是读白眼字了。

春秋战国时期,楚国曾有一个叫庄骄的大将,由楚国的郢都乘舟南下洞庭湖,沿沅水往西征伐云南,行至贵州镇远地区一个名叫“且栏”(且音巨,在今贵州黄平县巨州镇)的地方,水小无法行船,看到工滩上立有一根很像系船柱的东西,便命令将士将船都系在那根柱子上。改为徒步行军。楚军问当地土著人,这根很像系船柱的东西叫什么名字?土人回答他们叫“牂牁”。于是,无论是楚人或者是汉人,就都把“牂牁柱”当作是系船柱了。以讹讹传讹,一传就传了两千多年,直到今日的《辞海》、《辞源》等字书上,依然还在把“牂牁”当作系船柱解,从来没有人产生过怀疑。其实,在许多南方民族的语言中,“牂”(音壮),即男性生殖器的意思,“牁”(音柯),为“神柱”之意。“牂牁”即象征男性生殖器的神柱之意。

在南方民族的语言中,“且栏”的“且”字即“祖”字,“栏”即粳民的“房子”,“且栏”地名的正确含义,即南方民族的“祖庙”之义。立在祖庙前河滩上的神柱,当然就是南方民族象征祖神的的“牂牁神柱”,也就是“莳竹古峒”河滩上的那根“牂牁柱”了。既然是祭祖的神柱,当然要立在祖庙附近呀。“且兰”这地名,就是“祖庙”之意。

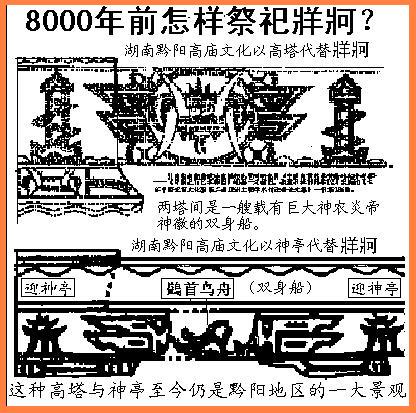

在水边立“牂牁柱”,是中国南方民族一个极古老的风俗,它的源头,至少可以追溯到8000年前湖南省沅水流域的“高庙文化群”。

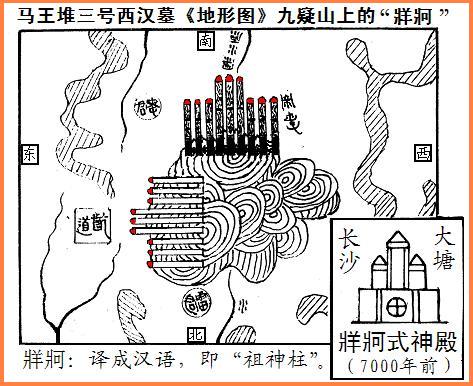

20世纪60年代,湖南长沙马王堆出土了三座“西汉古墓”,是汉代长沙国丞相轪侯黎苍的家族墓。由于汉朝初期的长沙王是百越酋长吴芮,因此任用了同族的黎苍为相。在第三号墓中,挖出了许多珍贵的文物,其中有一幅名叫《九疑山地形图》的文物,在九疑山的位置上,就画了两组“牂牁柱”,南边的一组九根“牂牁柱”,因为是祭祀近祖大舜皇帝的,按“近详远略”的古规,刻画得非常精细,旁边还写了“帝舜”二字,以表示这就是是祭祀农耕民族的祖先之一的大舜皇帝的“牂牁柱”。东边的那一组九根“牂牁柱”,因有缺损。不见字迹,柱子上面也没有花纹,不知道是祭祀哪位古帝的?按古俗“近亲远疏”的规律,也按照“炎帝者,太阳也……其精为鸟……离为鸾”等记载,这应该是一组祭祀远祖神农炎帝的“牂牁柱”。因此刻画得非常简略粗糙。但它们都有一个共同的特点,那就是有昭有穆,排列有序,男性生殖器的特征十分明显。与今日苗瑶等族椎牛祭祖时的“牂牁柱”,十分相像。

由于参加考古的专家学者基本上都是汉族,他们只懂得25史、诸子百家等那一套汉族的封建礼俗,没人懂得南蛮古俗,遇上南蛮的一些与汉人截然相反的民族礼俗时,往往就瞎子摸象似的胡乱解释了。竟然有学者把这祭神的“牂牁柱”,解释为当代地图学上的“标高线”。简直是异想天开,世界上会有如此整齐的“标高线”吗?汉代人懂得“标高线”吗!

原来,“牂牁柱”实际上就是文化人类学上的是用来祭的神柱。

五月五,包粽子与牂牁崇拜

五月五日,溪峒之民还将粽子包成了粽子包成了“牂牁”形式。在溪峒地区,端阳节包粽子也是女人的专利,男人连看都不能看,但小孩子例外。外婆、舅妈、表姊表妹在包粽子的时候,要先包“扁粽”(“妹妹粽”),后包“角粽”(哥哥粽)的。“妹妹粽”是两个扁粽扎在一起,留出中间那道槽,象征女阴,“角粽”又长又尖,象征男根。女人包粽子的时候,还有一套专门的语言,如包粽子不能说“包粽子”,而要说“给老祖婆穿衣”,煮粽子不能说“煮粽子” 而要说“给老祖婆洗澡”。粽子怎么也要“穿衣”、“洗澡”?

从此,我才明白,为什么人们寻了两千多年,一直没有寻到“牂牁江”的原因.所谓的“牂牁江”,实际上是由"且兰"(祖庙)和“牂牁柱”组成的,现在,庙已经没了,“牂牁柱”也没了,“牂牁江”当然也就没了,你到哪儿去找呵。

要谈的太多,暂且谈到这里。

作者简介:李鸣高,笔名林河,著名作家、民俗学家、离休干部、民盟成员、九三学社成员,原《楚风》杂志主编、湖南省文联副主席、湖南省民间文艺家协会副主席、湖南省文史馆馆员、文史委员、湖南省第七届人大常委、中国民俗学会理事、中国歌谣学会理事、享受国务院特殊专家津贴。

来源:林河的博客 http://Linhe844@163.com

作者:林河

编辑:redcloud

新绥宁APP

新绥宁APP